アルバートエリス研究所・準フェロー研修に参加

2022年1月はニューヨークにあるアルバート・エリス研究所(Albert Ellis Institute / AEI)の準フェロー研修を受講しました。

2018年6月にニューヨークで受けたプライマリー研修、2020年にインド・ムンバイで受けたアドバンスド研修に続く3段階目のステップです。今回はオンラインで4日間のトレーニングでした。

◯4日間のスーパービジョン

研修は4日間に渡るスーパービジョン(SV)と講義でした。(スーパービジョンとは、カウンセラーやセラピストが実際に行ったセッションについて、上級者から助言や指導を受けること)

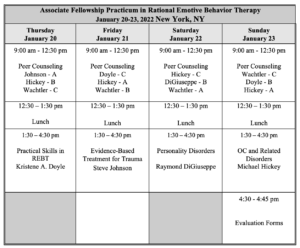

タイムテーブルは、以下のようになっています。

朝9時から16時30分までですが、ニューヨークとは時差が14時間あるので、日本では深夜23時から朝6時30分。それが4日間続くので、睡眠確保、体調管理も大切です。

全体の参加者は世界各国から26人。それが3グループに分かれて、SVを受けました。

私のグループは、受講者が9人で、国別の内訳は、アメリカ3人、カナダ1人、ロシア1人、イタリア1人、インド1人、日本2人でした。

ここでは、SV(自分の分)について、振り返りメモを残しておきます。(セッションの細かい内容には触れずに、SVのポイントに言及する形で)

(1日目)マイケル・ヒッキー先生

◯自分のセッションはAEIの先生が見て大丈夫なクオリティか?

用意したセッション(1本目)のうち、論駁部分を読み合わせして、チェックしてもらいました。

私の場合は「硬直した態度」(Rigid Attitude)と「柔軟な態度」(Flexible Attitude)を比較してクライエントに選んでもらうドライデン先生のスタイルだったので、それを確認してもらいました。とりあえず、AEIの先生に見てもらうことができて安心しました。

(2日目)ブルーク・ヴァクラー先生

◯感情の特定が難しい場合はどうするか?

2本目のセッションでは、感情の特定が難しい場合について質問してみました。

日常の生活の中で物事を後回しにしてしまうケースについて。

先延ばし(procrastination)のときの感情には「不安」「怒り」などがありますが、そのセッションではどちらも合わない気がしたので、あまり掘り下げずに、その時の「思考」(条件)「解決策」などにフォーカスしました。(実際、ドライデン先生の本やセッションでは、先延ばしの場合は感情を直接取り上げないことが多い)

ブルーク先生からのアドバイスとしては、感情の候補はいろいろあるので、やはりクライエントに丁寧に聞いていくことが大事ということでした。

日頃から、「それがどんな感情なのか」について、より繊細に言語化を意識しようと思いました。

(3日目)レイモンド・デジサッピ先生

◯冒頭にクライエントが長々と話す場合はどうするか?

取り上げたセッションでは、冒頭で背景となる状況や人間関係についてクライエントが長々と状況説明をします。7分近く経ったところで、「簡単にいうと、どんな問題になるのでしょう?」と聞いていきました。

このセッションについて、私はREBTのセッションとしては最初に長く聞きすぎかと思ってそのことを質問しましたが、結論としては、「この場合はそれでいい」という回答でした。最初にどの程度聞くかについては、クライエント自身がそれが必要だと思って話したい場合もあるので、そこを汲み取りながらケースバイケースで判断するということでしょうか。

◯感情のゴールが「健康でネガティブな感情」でない場合

REBTでは「不健康でネガティブな感情」(UNE、例:不安)に対して、「健康でネガティブな感情」(HNE、例:懸念)の獲得を目指します。ところが、このセッションでクライエントは「状況を俯瞰的・客観的に見ること」というイメージが、感情に巻き込まれないためのゴールとしてしっくりくるようでした。これはHNEというよりむしろ(ACTの用語の)「脱フュージョン」に近いのではないか、ここについてはどう考えればいいかということを質問しました。これについても、「この場合はそれでよかったのではないか」という回答でした。

REBTの本来のやり方が分かったうえで、状況に合わせて臨機応変に対応することは、必ずしもダメではないということだと理解しました。

(4日目)マイケル・ヒッキー先生 ◯英語でのセッション録音を混ぜてもいいか?

最終日は、英語の録音を聞いてもらいました。日本語に比べるとずっと辿々しくなりますが、今後、SV用のセッションを録音するときに英語のものを混ぜることについてアドバイスをもらいました。(英語にも挑戦する方が全体として向上できるという考えから)

セッションの中で、まあまあ上手くいっている部分を聞いてもらったということもありますが、クライエントの言葉について丁寧に対応していることを褒めてもらい、今後、英語のセッションを混ぜることについても応援の言葉をもらいました。

4日間を振り返って

4日間とも、全体としては、いいところ、できているところを認めてもらい、その上で今後に向けての提案を少しもらうというような流れでした。改めて振り返ると、温かい雰囲気の中でのトレーニングだったのだと感じます。

ちなみに、後半の2日は、予めセッションの概要と質問したいことを書いたメモを用意して、それを見ながら質問しました。

REBTは、セッションの型(ABC)が非常にはっきりしています。その型を身につけたうえで、クライエントとの関係づくり、感情の査定、ゴールの設定などについて、より丁寧に、繊細に対応していくことが大切なのだと感じました。今後につながる素晴らしい体験ができたと思います。

エリス研究所の準フェロー研修はこれで終わりではなく、今後1年ほどかけて、引き続きスーパービジョンを継続的に受ける必要があります。セルフヘルプ・スキルとしてのREBTをより深く学ぶために、前向きに取り組んでいきたいと思います。

研修の全体についてご興味がある方は、実践サイコロジー研究所さんのnoteをぜひご参照ください。

この記事の執筆者

藤本祥和(REBT心理士、動機づけ面接トレーナー、ハートのフィットネスクラブ主宰)